„Es ist ein Erfolg, aber die Bewegung ist zu langsam“Electric Indigo über die neue Studie FACTS von Female:Pressure

8.3.2022 • Gesellschaft – Interview: Ji-Hun Kim

Seit fast zehn Jahren untersucht das Netzwerk Female:Pressure den Anteil von Frauen, Non-Binary- und Transgender-Artists in den Bookings der weltweiten Festivalbranche. In der aktuellen fünften Ausgabe der Studie FACTS spielt neben dem auch Intersektionalität eine große Rolle. Wir sprachen mit Electric Indigo, Initiatorin von Female:Pressure, über dezente Erfolge, Professionalisierung und weiterhin aktiven Handlungsbedarf.

Das Netzwerk Female:Pressure gibt es seit über 20 Jahren. Erklär uns kurz, was eure Arbeit ist und wie ihr funktioniert?

Das Netzwerk Female:Pressure ist für Leute, die in der elektronischen Musik und den angehörigen bildenden Künsten arbeiten. Female:Pressure wurde 1998 gegründet und ist im selben Jahr online gegangen. Einerseits ist es eine Online-Datenbank, die sie nach bestimmten Kriterien durchsuchen lässt. Mittlerweile finden sich hier 2.900 Künstler:innen aus 35 Ländern. Andererseits ist es ein diffuses Gebilde aus unterschiedlichen Menschen, die mal mehr oder weniger eng zusammen sind und arbeiten. Die meisten Kollaborationen entstehen über die interne Mailingliste. Mir ist wichtig zu sagen, dass nicht nur Frauen in unserer Datenbank sind, sondern auch non-binary Artists und Transgender-Künstlerinnen und -Künstler. Vor zehn Jahren startete eines unserer größten Projekte: die Studie FACTS.

Wie ist das entstanden?

Wir haben uns gefragt, wieso nicht mehr Frauen auf Festivals spielen. Auf vielen Festivals war keine oder eine Frau auf dem Line-up zu sehen. So kam die Frage auf: Wie viele sind es denn wirklich? Wir begannen Festival-Line-ups zu zählen. Dadurch ist die erste Ausgabe 2013 entstanden – veröffentlicht zum Weltfrauentag. Mittlerweile ist es professioneller geworden. Im Jahr 2017 kam die Statistikerin Stephanie Roll mit an Bord. Eigentlich arbeitet sie an der Berliner Charité. Durch sie haben unsere Auswertung mittlerweile auch formal alle Elemente, die akademische Studien ausmachen. Wir haben eine Arbeitsgrundlage – die Synopsis. Darin definieren wir, in welchen Kategorien wir zählen, wie das Prozedere ist usw. Das hat mittlerweile Hand und Fuß.

Es geht euch aber nicht nur um Grafiken und Tabellen.

Wir präsentieren nicht nur die Zahlen. Wir haben einen umfangreichen Diskussionsteil, in dem vergleichbare Studien präsentiert werden. Es gibt ein Kapitel zum Thema Intersektionalität. Das Thema „Race and Ethnicity in Electronic Music“ wird besprochen, womit wir uns intensiv beschäftigt haben. Ich verweise hier auf den Text in der Studie. Wir haben noch keine Zahlen dazu veröffentlicht, bislang arbeiten wir qualitativ an der Sache. Wir haben Interviews mit Schwarzen Künstler:innen zum Thema „Racial Discrimination in Electronic Music“ geführt. Daraus konnten wir Aussagen destillieren.

Ihr möchtet aber auch zur Handlung anregen.

Wir haben einen Bereich, in dem wir Anregungen geben, was verschiedene Menschen und Gruppen, die zur elektronischen Musikwelt gehören, tun können, um die Diversität zu erhöhen. Das betrifft all diejenigen, die Festivals organisieren, aber auch die, die dort hingehen,. Künstler:innen gehören genauso dazu wie Journalist:innen. Das ist der aktive, konstruktive Teil. Wir wollen nicht nur rein sachlich zeigen wollen, wie der Status quo ist, sondern auch Vorschläge machen, wie wir in Zukunft noch diverser und bunter agieren können.

Electric Indigo | Foto: Elsa Okazaki

Fangen wir mit den Zahlen an. Laut der aktuellen Studie sind es heute 26,9 % Frauen, die auf Festivals gebucht sind. Das ist von der Parität weit entfernt, aber als Erfolg zu werten?

Wir können nüchtern feststellen, dass es einen langsamem aber steten Anstieg gibt. Es geht voran und unsere Hoffnung ist, dass ein höherer Frauenanteil auf Festivals dazu führt, dass mehr nachfolgende jüngere Künstlerinnen inspiriert werden. Als puren Erfolg können wir das nicht werten. Dafür ist die Bewegung zu langsam, wie ich finde. Ich glaube dennoch, dass wir maßgeblich zur Thematisierung beigetragen haben und dass die Geschlechterverhältnisse in der elektronischen Musik diskutiert werden. Wir sind vielleicht auch mit dafür verantwortlich, dass beim Musicboard Berlin eine Verknüpfung der Förderung mit der Geschlechterquote vorhanden ist.

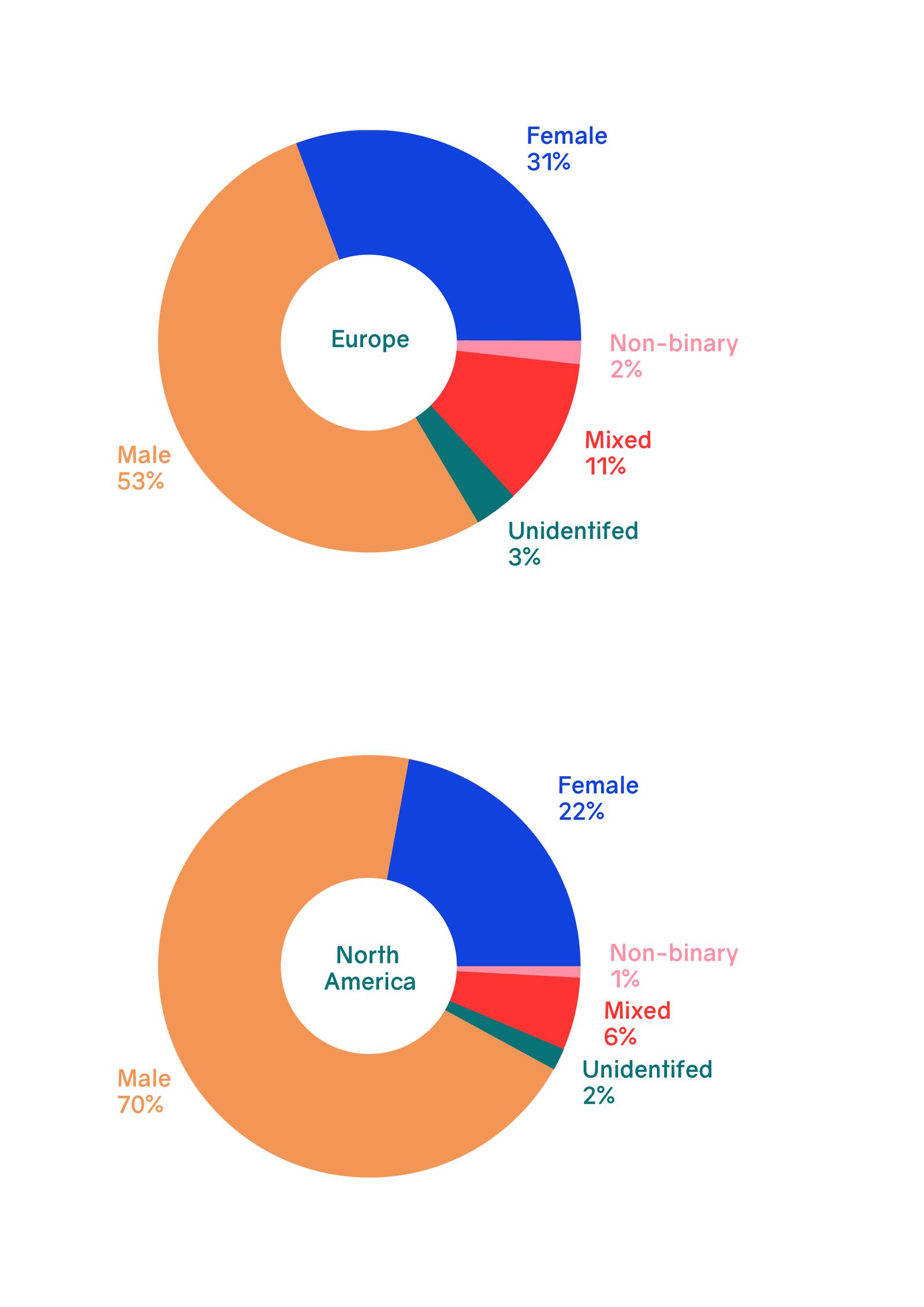

Es gibt regionale Unterschiede?

Wir haben vor allem Festivals in Europa und Nordamerika untersucht. Dabei wurde mit den Jahren klar, dass es in Europa einen weitaus höheren Frauenanteil im Line-up gibt als in in Nordamerika. Eine Vermutung ist, dass das mit den öffentlichen Geldern zu tun hat, die es in Europa in Form von Kulturförderung gibt. In Nordamerika ist Kultur viel privatwirtschaftlicher organisiert. Und in Europa sind Fördergelder oft damit verknüpft, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist. Wir haben gesehen, dass Kurationsteams, die nur aus Frauen bestehen, eine wesentlich höhere Frauenquote haben – aber auch mehr nichtbinäre Artists in den Fokus rücken als männliche oder gemischte Teams. Ich kann mir vorstellen, dass die Berliner Festivals so gut abschneiden, weil alle vom Musicboard Geld bekommen und es dort die 50-%-Klausel gibt. Das kann kein Zufall sein.

Eine positive Facette der staatlichen Kulturförderung?

Es gibt einen Zusammenhang. Gelder der öffentlichen Hand an Bedingungen zu knüpfen, ist ein Steuerungsinstrument, um gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Das ist ganz klar.

„Es gibt in Europa einen weitaus höheren Frauenanteil als Nordamerika. Wir vermuten, dass das mit den Bedingungen der europäischen Kulturförderung zusammenhängt.“

Inwiefern bilden solche Studien auch ein gesamtgesellschaftliches Bild ab?

Wir sind sicher nicht isoliert vom Rest des Weltgeschehens. Das spiegelt sich immer wider. Der Grund für die unterschiedlichen Ausprägungen in den Metiers könnte auch mit dem Grad der Institutionalisierung zusammenhängen. Im Bereich der klassischen Musik ist das Verhältnis noch viel eindeutiger. Natürlich gibt es Strukturen, die viel länger bestehen als die der elektronischen Musik. Hier wird ein Wandel noch zäher und langsamer vonstatten gehen. Im Grunde haben wir die hiesige Gesellschaft als Ausgangsbasis. Allgemein wird die elektronische Musik immer noch als junge, hippe Szene wahrgenommen. In so einem Kontext spielen Themen wie Familienplanung, Care-Arbeit eine besondere Rolle. Ich habe den Eindruck, es ist einfacher für männliche DJs eine Familie zu gründen und DJ zu bleiben, als das für Frauen der Fall ist.

Lohnt sich ein Blick auf die Gewerke hinter den Kulissen? Man hat den Eindruck, dass backstage in Clubs, gerade was Technik und Management anbetrifft, oft noch immer viele Männer zu sehen sind.

Das stimmt ganz sicher. Partizipation ist auf allen Ebenen interessant und wichtig. Das sind Objekte, die es lohnt zu untersuchen. Aber wir können da auch nicht alles leisten. Der Grund, wieso wir Festival-Line-ups untersuchen, ist, weil sie so leicht zugänglich sind. Festivals leben davon, dass sie ihr Programm ankündigen. Die Daten sind öffentlich zugänglich. Wie die Crew von einem Festival oder Club aufgestellt ist – das ist Detektivarbeit. Alleine herauszufinden, ob ein Festival öffentliche Förderung hat oder nicht, ist oft nicht herauszukriegen, weil die Geldquellen auf den Webseiten nicht kommunizert werden. In vielen Aspekten sind wir auf die Mitarbeit der Festivals angewiesen. Wir kontaktieren alle Festivals, aber viele antworten einfach nicht.

Was sollte von Seiten der Medien besser gemacht werden?

Es hält sich immer noch, dass Artists, die aus marginalisierten Communitys stammen, in Interviews auch immer danach gefragt werden müssen. Musikerinnen müssen erklären, wie es ist, als Frau Musik zu machen. Es wird aber selten über die Musik gesprochen. Das gilt es zu vermeiden. Genauso, wie nur am Weltfrauentag über das Thema zu schreiben. Wir wollen das zum generellen Ansatz machen. Dass es selbstverständlich wird, Frauen auf Festivals zu buchen und über ihre Musik zu berichten. Oft sehe ich bei journalistischen Teams, dass da nur wenige Frauen sind. Es gehr also auch darum, die eigenen Strukturen zu analysieren und mehr Journalistinnen ins Boot holen. Nur so verhindert man, dass sich weiße Jungs darüber wundern, wieso nur über weiße Jungs geschrieben wird. Außerdem gibt es gerade unter den großen Namen immer wieder welche, die mit sexistischen Kommentaren auffallen und sich gegen eine intersektionale Buntheit stellen, aber weiterhin, als wäre nichts gewesen, gefeaturet werden. Das gilt es zu hinterfragen. Man könnte das als Cancel-Culture-Aufruf verstehen. Aber mir geht es darum, dass es nicht nur eine kurzfristige Welle der Empörung ist.

Gender-Verhältnisse in der Festivalwelt: Auswertung aus der Studie FACTS 2022

Auch in der Clubkultur sieht man immer wieder, dass große Namen nach Fehltritten laut gecancelt werden, aber nach einem halben Jahr wieder genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Man taucht kurz ab und wird im schlimmsten Fall befördert. Was sind Mittel, da nachhaltiger Wirkung zu haben?

Viele tauchen nach einem Shitstorm ab und dann kommen sie wieder. Das Aufspringen auf den Empörungszug kommt mir aber genauso oberflächlich vor. Cancel-Culture hat schlechte Seiten, aber auch gute Seiten. #Aufschrei von 2012 oder #MeToo – das hat schon viel bewegt. Manchmal muss man halt besser recherchieren, wenn man Acts finden will, die nicht so sind, wie all die bekannten. Das ist auch Teil der journalistischen Aufgabe und geht am einfachsten, wenn bei bspw. queeren Themen jemand darüber schreibt, der eben queer ist.

Du machst das jetzt fast 25 Jahre. Wie seid ihr mittlerweile strukturiert? Wie sieht die Arbeit mit den nächsten Generationen aus? Wie voll ist dein Akku noch?

Female:Pressure wächst langsam aber stetig. Es kommen immer neue junge Leute dazu. Ich bin aber auch nicht die Älteste. Die ältesten sind über 70. Wir haben auch Mütter und deren Töchter im Netzwerk. (lacht) Was meinen Akku anbetrifft, es macht mir weiterhin totalen Spaß aufzulegen. Alleine, was heute mit Rekordbox und dem grandiosen Instrument CDJ alles möglich ist – da geht viel mehr als früher. Es ist viel wilder, vielfältiger und hat mehr Ebenen.

Gerade aus deiner goldenen Generation wurde da viel geschimpft.

Das ist mir so wurst. Das sind wirklich großartige Instrumente, so ausgefeilt, was da an DSP in Echtzeit passiert ... das ist genial. Wie kann man davon nicht begeistert sein? Es ist ja nicht so, dass ich faul dahinter stehe und ein bisschen rumdaddle. Ich verwende viele Stunden, um die Tracks vorzubereiten – das gehört dazu und macht Spaß. Man beschäftigt sich intensiver mit Details. Dieses „Been there done that“ ist überhaupt nicht meins. Bei welcher Sache ich allerdings nicht so richtig mithalten möchte, ist das ständige Buhlen um Aufmerksamkeit auf Social Media. Ich verstehe, dass das die Leute machen. Aber dieses Pflichtgefühl, Inhalte zu produzieren, um irgendwelche Zahlen zu erreichen, von denen man sich verspricht, dass irgendwelche kommerzielleren Festival-Promoter darauf aufmerksam werden – das ist für mich persönlich nicht das Wahre. Ich finde es etwas entwürdigend.

„Ich habe den Eindruck, dass es für die Top-Player die Branche wie gehabt weiter läuft. Die versuchen offensichtlich, so lange es noch geht, so viel Kohle wie möglich einzusacken.“

Ich habe kürzlich mit einer sehr jungen Rave-Crew gesprochen, und die wünscht sich auch nichts sehnlicher als ein Ausgehen ohne Instagram, Handys und Facebook. Die Sehnsucht ist generationsübergreifend da, das schafft Nostalgien in Bezug auf die 90er. Mit welchem Blickwinkel gehst du in die kommenden Monate? Es geht mit den Clubs nach jahrelanger Pause offenbar wieder los. In der Zwischenzeit wurde viel thematisiert. Auch Nachhaltigkeit und Vielfliegerei spielten eine Rolle.

Ich habe den Eindruck, dass für die Top-Player die Branche wie gehabt weiter läuft. Die versuchen offensichtlich, so lange es noch geht, so viel Kohle wie möglich einzusacken. Und wenn es die Top-Player selber nicht sind, dann sind es deren Agenturen. Da mache ich mir wenig Hoffnungen, das sich das einpendelt. Im Gegenteil. Auch in der DJ-Welt ist es so, dass die Reichen immer reicher werden, die Mittelklasse schwindet und die Zahl der Prekären wird immer größer. Ich glaube überhaupt nicht, dass wegen Fridays for Future die Top-Player weniger fliegen. Die flogen schon während der Pandemie rund um die die Welt und legten überall auf. Persönlich entwickele ich mich so oder so ständig weiter. Neue Eindrücke, Informationen, Musik gibt es immer. Ich war letzten Oktober/November für eine Tour in Kolumbien. Das hat mich so aufgebaut, das war ein grandioses Erlebnis – ich will das nicht missen. Das ist eine meiner tiefsten Motivationen: Menschen durch das Auflegen in der Welt kennenzulernen. Ich bin neugierig, finde es motivierend und inspirierend, diese Arbeit in anderen Kulturkreisen machen zu dürfen. Bislang konnte ich mich nicht dazu durchringen, das völlig sein zu lassen. Aber ich mache mir ernsthaft Gedanken, wie das in Zukunft sein soll.

Werfen wir zuletzt einen Blick in die Kristallkugel. Wenn in zwei Jahren eure nächste FACTS-Studie herauskommt, welche Quote haben wir deiner Meinung nach erreicht?

Was ich super fände, wäre ein viel höherer Anteil von Mixed Acts. Ich finde es komisch, dass der Anteil von Acts mit gemischten Artists so gering ist. Männer könnten und sollten viel mehr mit Frauen Musik machen und auf der Bühne stehen, das könnte viele Probleme lösen. (lacht) Ich wünsche mir ein Drittel Männer, ein Drittel Frauen und der Rest nichtbinäre und gemischte Acts.