Der britische Produzent und Designer Moiré hat sein zweites Album herausgebracht. Ein derber, Lo-Fi-infizierter Hybrid aus roughem Sampling, Deep House, rauschenden HiHats, snipermäßigen Bassline-Etüden und dem guten Gefühl, dass Musik doch noch etwas bewegen kann – im Hintern wie im Kopf. „No Future“, das auf Ghostly erscheint, borgt sich den Slogan nicht ohne Grund beim Punk. Denn für Moiré (er hält sich mit Klarnamen und Gesicht-Marketing vornehm zurück) liegt in seiner Heimat England nicht erst seit dem Brexit einiges im Argen. Im Interview mit Das Filter spricht er über seine musikalischen Einflüsse der Kindheit, das künstlerische Potential von Gaming-Engines, Brexit-Komplikationen und eine subkulturelle Katastrophe, die einen traditionsreichen Namen trägt: London. Harte Zeiten halt …

Wann, wie und warum ging es eigentlich bei dir mit der Musik los?

Es gibt Leute, die machen Musik, weil sie Spaß daran haben und eine Freizeitbetätigung brauchen. Andere wiederum müssen Musik machen und zu denen gehöre ich. Ich habe zwar Architektur studiert, mich aber früh und intensiv mit Musik auseinander gesetzt.

Was ging sonst musikalisch?

Punk, HipHop. Mit der Zeit wurde es elektronischer. In den 90ern ging es mit Raves los – Ich habe angefangen, regelmäßig Tapes zu kaufen, später CDs, meine Eltern hatten eine Plattensammlung. Ans Auflegen habe ich aber so gut wie nicht gedacht.

Aber?

Ich war mit befreundeten Bands als Roadie mit auf Tournee. Dort habe ich viel gesehen: Live-Sessions, wie meine Freunde Musik machten und Instrumente spielten. Andere Kumpels waren eher im HipHop unterwegs. Einer von ihnen hatte reiche Eltern und alle möglichen Geräte bei sich rumstehen: Plattenspieler und Sampler. Dort hingen wir ab, hörten Rap und versuchten mit Samples unsere eigenen Beats zu machen. Zwei andere Freunde von mir waren hingegen voll mit Jazz beschäftigt. Das waren in meiner Jugend wichtige Einflüsse. Auch in der Zeit, in der ich mich intensiv mit Grafikdesign und Architektur beschäftigt habe, lag ich nachts noch müde im Bett und hab immer wieder am Laptop Sounds produziert. Das war irgendwie immer da. Irgendwann wurde die Musik immer mehr. Es hat sich stärker angefühlt als Design.

Es wurde ambitionierter.

Ein Freund von mir arbeitete für ein Label und machte in seiner Freizeit ebenfalls Musik. Er hatte viel Zeug bei sich rumstehen und interessierte sich für afrikanische Musik, aber auch Techno und House. Dadurch entwickelte ich meine Vorliebe für House-Musik. House, der nicht so rigide durchprogrammiert ist und auch mal Freestyle sein kann. Nicht so robotisch. So kamen mit der Zeit alle Einflüsse zusammen. Punk, HipHop, Jazz, elektronische Musik, mit den Jahren kamen die ersten eigenständigen Sachen heraus.

Dann wurde daraus Moiré?

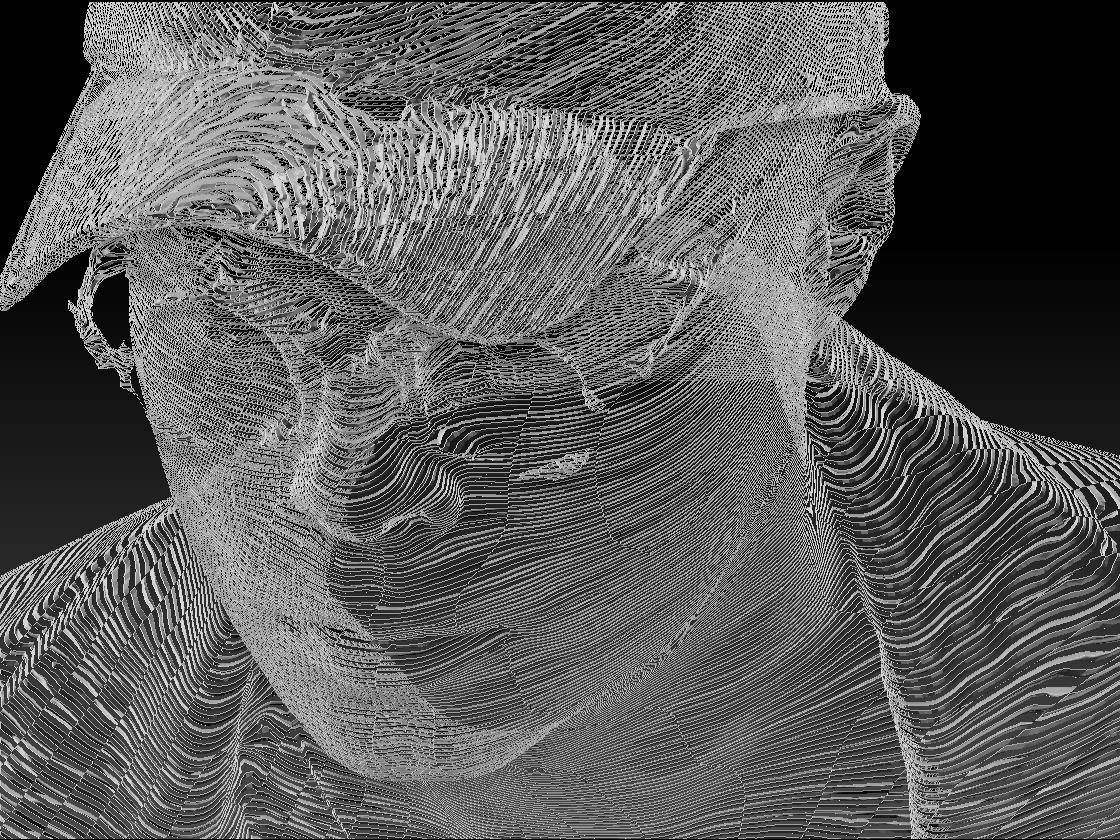

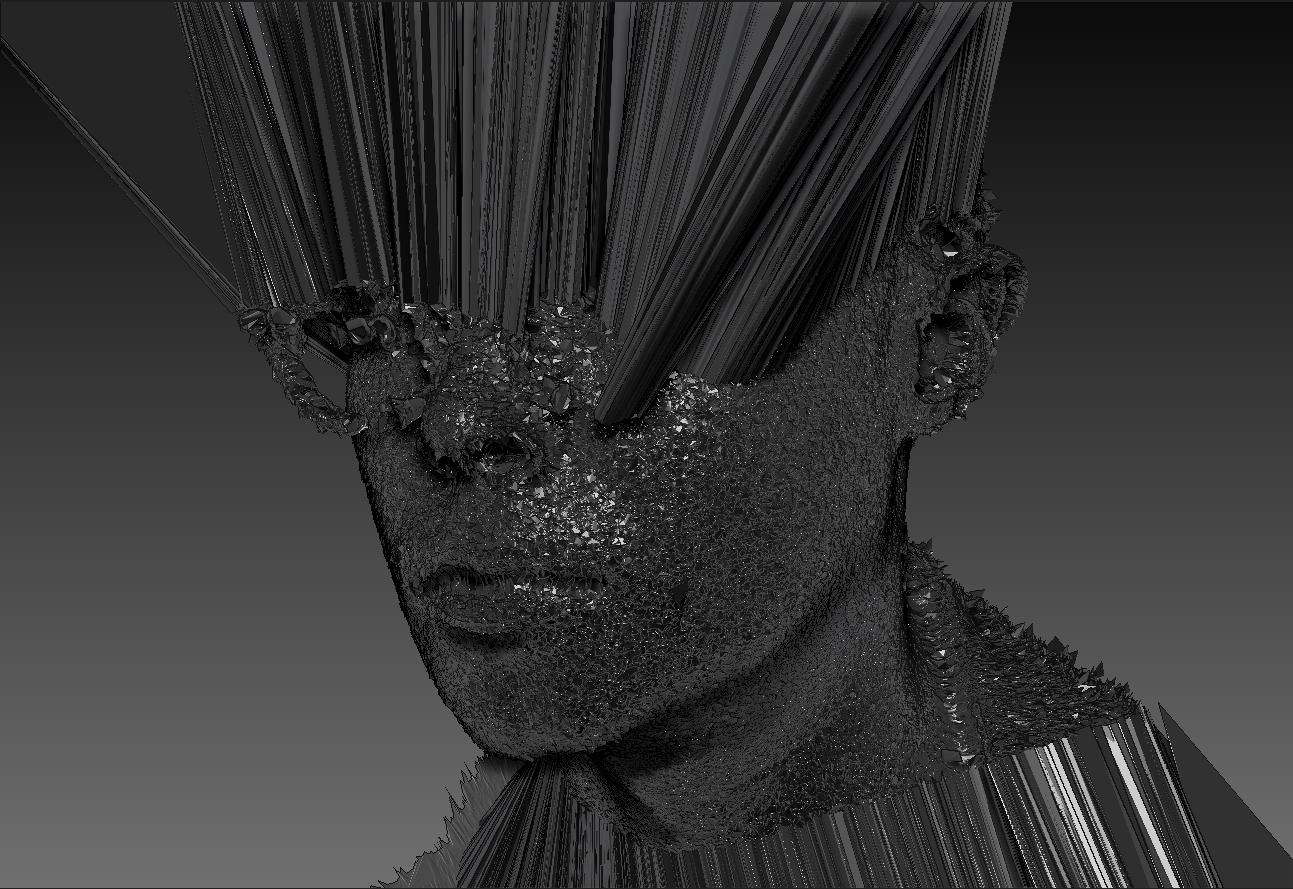

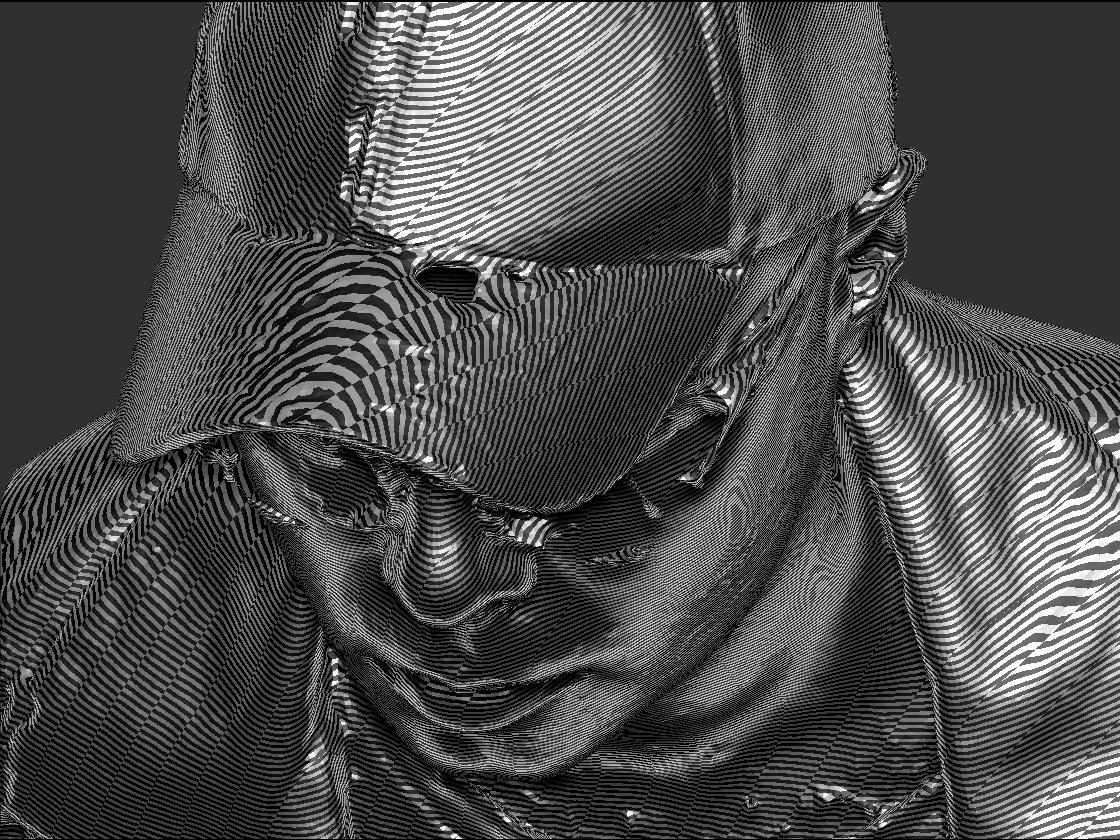

Ich hatte ja bereits den visuellen Background. Ich mag den Moiré-Effekt einfach sehr und empfand das als passend für das, was ich machen wollte. Mich haben schon immer Dinge interessiert, die man nicht erklären kann.

Bei Musik geht es dir auch um das Mysteriöse?

Leute fragen mich ja immer wieder: Wie machst du einen Track? Aber selbst wenn ich zweimal hintereinander versuche, das Gleiche zu machen, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Es gibt zum einen das Mathematische, aber auf der anderen Seite das, was Ingenieure „Schwarze Magie“ nennen. Man kann sich viel musikalisches Wissen aneignen. Aber gleichzeitig passieren Dinge einfach. Diese Magie lässt sich schwierig in Worte fassen.

Du verfolgst mit Moiré ein holistisches audiovisuelles Konzept. Wie würdest du deinen Ansatz beschreiben?

Es war alles nicht so geplant, eher ein Impuls. Es hat sich gut angefühlt und genau so weiterentwickelt. Musik ist ja kein normaler Job. Ich versuche stets neue Dinge zu entdecken, in der visuellen aber auch in der musikalischen Welt. Ich finde es spannend, sich in beiden Bereichen ausdrücken zu können.

Hast du einen gestalterischen Ansatz, wenn du Musik machst?

Ich glaube nicht, dass man beide Dinge miteinander vergleichen kann oder soll. Ich verfolge die Diskussion über audiovisuelle Produktionen mit viel Interesse, sehe aber gar nicht so viele Verknüpfungen wie andere. Der Prozess ist ein anderer. Alleine die Tatsache, dass man bei Design nicht mit den Ohren arbeitet. Viele haben bereits versucht, Musik in Visuals zu übertragen und umgekehrt. Und es gibt auch Software, bei der man ein Bild nimmt und daraus dann Klänge generiert werden. So etwas klingt aber immer scheiße. Audiovisuelle Synthese ist ein komplexes Phänomen. Ich spreche mit Experten seit Jahren darüber und irgendwie treten alle auf der Stelle. Man kann den Leuten natürlich erzählen, dass es ein Konzept gibt. Aber wenn ich sich bewegende Linien sehe, kenne ich erstmal nicht die klangliche Referenz dazu. Ich finde es oberlangweilig, wenn Künstler genau so etwas erzählen: „Die Animationen werden durch Klangfrequenzen generiert und repräsentieren die Intention des Komponisten“. Das ist doch Bullshit. Ehrlich.

Du glaubst aber schon, dass da noch mehr drin ist.

Absolut! Das ist eine ganz neue Welt, die entdeckt werden will. Nächstes Jahr kommt von Teenage Engineering der Synthesizer OP-Z heraus. Darauf warte ich schon lange und bin sehr gespannt. Es ist das erste Instrument mit einer Gaming-Engine. Also die Art von Technik, die auch für Spiele und Apps benutzt wird. Hier werden Inhalte auf Basis von Code hergestellt. Das ist spannend. Damit könnte es wirklich möglich werden, Sounds und Visuals in Echtzeit zu generieren. Das ist der nächste Schritt.

Du bist Gamer?

Ein wenig. Aber mich interessiert eher der Bereich Game-Design. Die Technologie dahinter finde ich interessant. Zur Zeit muss man Regeln und Programme schreiben, sich mit vielen umständlichen Dingen herumschlagen. Aber wenn Game-Engines kreativ für Musik und andere Künste genutzt werden könnten, wäre das großartig. Es würde unser bisheriges Verständnis von audiovisuellen Produktionen grundlegend verändern.

Du hast mit vielen renommierten Labels gearbeitet. Zunächst mit Werkdiscs, dem Label von Actress. Dann mit Rush Hour, R&S Records und nun mit Spectral/Ghostly International. Wie ist es dazu gekommen?

Nach meinen Veröffentlichungen auf Werkdiscs ist zunächst alles ein bisschen eingeschlafen. Es war auch ein wenig kompliziert. Dennoch waren alles Labels, die ich persönlich auch sehr schätze. In der Regel aber wurde ich angefragt und ich konnte einfach nie „Nein“ sagen. Das war mit Ghostly nicht anders. Sam Valenti hat mir eine Mail geschrieben und dann habe ich eben mit dem zweiten Album angefangen. Ich bin ja kein Pop-Act, bei dem das zweite Album gleich was Besonderes sein muss. Ich mach einfach Musik, wenn möglich bis ans Ende meines Lebens.

„Ich war eigentlich nie besonders politisch, aber vor zwei Jahren hat sich das geändert, als David Cameron das Referendum angekündigt hat. Das war ein persönlicher Wendepunkt.“

Je über eine Popkarriere nachgedacht? Wie Hudson Mohawke, der mittlerweile mit Kanye West arbeitet?

Nein! Was Hudson Mohawke macht, möchte ich auch nicht kommentieren. Aber das Überleben im Musikgeschäft ist hart. Da muss man seinen Weg finden. Und wenn man nur Underground machen will, kann es holprig werden. Ich kann es Leuten nicht verübeln, Möglichkeiten einfach mitzunehmen. Man muss am Ende immer die Fans fragen, wie die das finden. Fühlen die sich betrogen oder finden sie das noch gut?

Kannst du von der Musik leben?

Nicht wirklich. Ich habe auch keine reichen Eltern, muss also neben der Musik noch andere Jobs machen, um mir Instrumente, Geräte und andere Dinge leisten zu können. Ich verzichte auf Urlaub und kaufe mir dafür halt einen Synthesizer.

Dein Album heißt „No Future“ – eine eindeutige Referenz. Auch ist auf dem Cover ein Union Jack zu erkennen. Das ist alles nicht ganz unpolitisch.

„No Future“ wurde während der Punk-Bewegung oft zitiert. Es war eine Kritik an der Regierung und dass zu wenig für die Menschen getan wurde. Und: Es ist noch immer so! Heute – 30, 40 Jahre später – hat man das Gefühl, dass die Probleme noch immer die gleichen sind. Man dreht sich im Kreis. Der vergessene, abgehängte Teil der Gesellschaft, der sich plötzlich für den Brexit und Trump engagiert – Das gab es alles schon, nur dass es heute noch viel komplexer erscheint und auch wirtschaftlich komplizierter miteinander verknüpft ist. In London werden Menschen heute an den Rand der Existenz getrieben. Ich war eigentlich nie besonders politisch, aber vor zwei Jahren hat sich das geändert, als David Cameron das Referendum angekündigt hat. Das war ein persönlicher Wendepunkt. Auch weil ich durch einen Job, den ich zu der Zeit gemacht habe, mitbekommen habe, wie der Bürgermeister von London von Singapur angetan war. Er liebte das Konzept der Stadt und hat sich in den Kopf gesetzt, das auch in London durchzusetzen. London: das Singapur im Westen. Wenn man aber mal in Singapur gewesen ist, weiß man, dass es die schlimmste Stadt von allen ist. Nur reiche Menschen, keine alten Leute, jeder der nicht ins Schema passt, wird verdrängt.

Und dann kam der Brexit.

Mir war klar, dass der Brexit durchkommen würde. Da ging es nicht um Argumente oder Überzeugungen. Man hat mit den einfachen Leuten gespielt. Sie wurden instrumentalisiert. Viele haben eine schlechte Bildung und das wurde ausgenutzt. All dies hat mich dazu bewegt, das Album „No Future“ zu nennen. Die Geschichte hat uns doch wie in Deutschland gezeigt, was passiert, wenn man Menschen derart ausnutzt, ihnen falsche, populistische Versprechen macht und gegeneinander aufhetzt. „No Future“ heißt nicht, dass es kein Morgen gibt. Aber wir haben verlernt, ein Konzept für die Zukunft zu haben. Es fühlt sich in vielen Belangen hilflos an. Können wir von einer blühenden Zukunft sprechen? Eher nicht.

Wie hat sich das alles auf den Alltag ausgewirkt?

Es werden überall viele Debatten geführt. Kürzlich ging es darum, was passieren würde, wenn wirklich alle Ausländer ausgewiesen würden. Die Antwort: Das Land und die Wirtschaft würden kollabieren. Es geht zur Zeit um drei Millionen Einwanderer, denen das Recht in Großbritannien zu leben streitig gemacht werden soll. Wie soll man aber einen Menschen rausschmeißen, der 20 Jahre lang Steuern gezahlt hat? Dabei geht es um grundlegende Menschenrechte. Aber das größte Problem ist – das sehen wir gerade –, dass man mit Vernunft nicht argumentieren kann. Das zeigt, wie irre unsere Welt ist. In England mangelt es an einer richtigen Opposition. Ich stelle aber fest, dass viele meiner Freunde durch die Geschehnisse neu politisiert wurden. Viele sind zuvor nicht mal wählen gegangen. Aber jetzt ändert sich das. Junge Leute interessieren sich mehr für das Thema. Vielleicht ist das zumindest etwas Positives an der ganzen Misere.

Die Fronten zwischen jung und alt verhärten sich.

Ein Freund von mir ist Lehrer und kümmert sich um Schulaussteiger, die es an normalen Schulen nicht gepackt haben. Darunter sind teils schwierige Kinder, die ihre Zeit sonst in Gangs verbringen. Sie interessieren sich für gar nichts. Sie haben nicht mal Ambitionen das Land zu verlassen, um was Neues kennenzulernen, viele haben noch nie ihr Viertel verlassen. Klingt absurd, ist aber wahr und wirklich traurig. Einige von ihnen haben mich gefragt, ob ich ihnen was von West-London zeigen könnte. Also sind wir ins Auto und ich habe ihnen die Stadt gezeigt, in der sie geboren sind. Das sind britische Jugendliche mit britischem Pass. Sie könnten die Welt bereisen, aber ihr Horizont ist so schmal, die Alltagsprobleme so hart, da schafft man es nicht auch nur ansatzweise über die Ländergrenzen zu schauen. Das ist London! Gangkinder, die Banker abstechen, um überleben zu können – und die Politiker wollen ihre Version von Singapur verwirklichen. So sieht es hier zur Zeit aus.

Als die Punks von „ No Future“ gesprochen haben, ging es auch um Rebellion, Riot, Anarchie. Wo ist das politische Potential von Musik heute?

Als ich nach London gezogen bin, wollte ich zuallererst ins Blue Note und dann ins The End, um Drum and Bass zu hören. Hier ist täglich was passiert. Das war die Zeit nach den großen Raves Anfang der 90er. Aber selbst da war London noch eine interessante Stadt, was die Clublandschaft anbetrifft. In Central London und Soho war überall was los. Die Metalheadz haben ihre Veranstaltung am Sonntag gemacht. Am Montag passierte auch immer was. Mittwochs waren wir im The End. Dann noch Konzerte im Astoria. Nun gibt es von alldem gar nichts mehr. Jugendliche von heute müssen Musik ganz anders erleben. Sie haben kaum noch die Möglichkeiten dazu.

Glaubst du, dass es von der Regierung geplant ist, Clubs zu schließen, damit der Jugend eine Plattform für Subkulturen weggenommen wird?

So kann man es nicht sagen. Aber Fakt ist, dass viele Clubs zugemacht haben und nichts Neues entstanden ist. The End war eine Institution, wurde aber weggentrifiziert. Stattdessen hätte ein Parkhaus hinkommen sollen, was aber nie passiert ist. Dann wurde der Club in The Den umbenannt. Man hat einfach die Buchstaben ausgetauscht und neue Betreiber haben versucht, das Programm wie sonst auch weiterzuführen, hatten davon aber keine Ahnung. Bis jemand plötzlich abgestochen wurde und der Club schließen musste. Seitdem steht der Raum leer. Kein Club, kein Parkhaus, gar nichts. Von solchen Locations gibt es viele bei uns. Teure und wertvolle Grundstücke, mit denen nichts passiert. Die Besitzer behalten sie wegen der Wertsteigerung, kulturell ist das aber ein Desaster. Es gäbe genug Orte, an denen man Clubs betreiben könnte. In Central London ist heute tote Hose, viel von der Infrastruktur heute ist dort aber erst durch die Clubs entstanden. Stattdessen ist es heute fast unmöglich eine Lizenz für einen Club zu bekommen, geschweige denn einen passenden Ort. Das Traurige ist doch, dass Menschen genau für diese Kultur hierher gezogen sind.

Es geht auch um andere Menschen.

Genau. Wohlhabende Leute, die eine saubere Stadt wollen. Für die 2.000 Pfund Miete im Monat ein Pappenstiel sind. Und klar passiert das auch woanders. Aber fahr mal nach Amsterdam! Da ist so viel mehr los als in London. Die Clubs – wie gut die organisiert sind, die Abwechslung. Da gibt es ein anderes Bedürfnis, die Kultur zu unterstützen. Ein guter Bekannter von mir, dessen Bruder ist ein wohlhabender Bauunternehmer, er hat schon viel Geld verdient und diverse Immobilien in London gekauft. Er wollte einen Club eröffnen. Man hatte eine Immobilie gefunden, es gab keine Nachbarn, keine Lärmprobleme. Man traf sich also mit dem Council of London und das Projekt wurde kategorisch abgelehnt. Der Stadtrat meinte nur: Wir wollen solche Leute hier nicht haben. Das ist die Situation: Selbst ein gestandener Geschäftsmann, der zahlreiche Immobilien besitzt und in besten Kreisen verkehrt, hat keine Chance solche Projekte umzusetzen.

„Das Internet macht vieles anders. Jugendliche bleiben heute einfach zu Hause. Sie gucken Boiler Room und kiffen auf der Couch, statt auszugehen. Das ist ihre Szene heute, ihre Party.“

Gibt es überhaupt noch Hoffnung?

Es kommt drauf an. Und ich habe auch keine Antwort drauf. Es ist ein Gefüge, das aus verfügbaren Räumen, motivierten Promotern, Politik und so viel mehr besteht. Es gibt heute wenige, die sich den Stress antun wollen, einen Club zu betreiben. Es rentiert sich erst ab einer gewissen Größe. Das wiederum bedingt, dass ein bestimmter Sound eher gebucht wird, als wenn man einen kleinen Club betreibt. Es wird weniger experimentell.

Glaubst du, dass sich die jungen Menschen darüber im Klaren ist, wie schlecht die Situation ist?

Das Internet macht vieles anders. Jugendliche bleiben heute einfach zu Hause. Sie gucken Boiler Room und kiffen auf der Couch, statt auszugehen. Das ist ihre Szene heute, ihre Party.

Es ist auch sicherer.

Ja! Sie werden nicht aus Clubs geschmissen, wenn sie Drogen nehmen. Das Bier ist billiger, Eintritt gibt es auch nicht. In London gab es zudem viele Diskussionen wegen schlechter Drogen in Clubs. Aber ehrlich, wenn die Leute nicht im Club sterben, dann sterben sie eben zu Hause. Das löst das Problem doch nicht, Clubs zu schließen, nur weil dort Drogen kursieren. Es geht doch um musikalische Erfahrungen. Und verglichen dazu ist ein Boiler Room auf YouTube ein schlechter Witz.

Ist alles unmusikalischer geworden?

Bedingt. Die Verfügbarkeit im Digitalen nimmt schon viel vom Reiz des Ursprünglichen. Ich habe mit Musik angefangen, um Schallplatten zu machen. Etwas, worauf man sich freut. Musik zu entdecken, war ein großartiger Zeitvertreib. Man ist illegalen Dubplates hinterher gerannt, es hatte was Verruchtes, sich mit Underground-Musik auseinanderzusetzen.

Wie will man heute was entdecken? Wenn etwas online ist, ist es da.

Genau. Und dann ist es schon nicht mehr neu. Ich habe nie wirklich viele Schallplatten gekauft. Aber ich erinnere mich, bei Freunden Schallplatten geliehen zu haben, damit ich sie zu Hause auf dem Plattenspieler meines Vaters hören konnte. Heute zieht man sich tagelange Playlists und skippt die durch. Es ist so viel verfügbar, dass man das Gute kaum noch findet.

Was würdest du tun, um London wieder in Gang zu bringen?

Bürokratien vereinfachen. Clubs einfach als kreatives Geschäftsmodell sehen. Wieso sieht man Clubs nicht wie Start-ups? Denen werden hier viele Angebote gemacht, Räume und Anreize geschaffen. Oft werden solche Ideen sogar finanziell gefördert und eigene Quartiere werden errichtet. Talentierte Menschen bekommen sogar Büroplätze umsonst und können sich für den Zeitraum eines Jahres beweisen. Wieso so etwas nicht auch für Clubs? Ich kann gut verstehen, dass niemand einen Club bei den Auflagen und Restriktionen in dieser Stadt aufmachen will. Wir sind hier alle derart am Arsch. Keiner kann sich eine Wohnung leisten, keiner hat mehr Geld übrig, um auszugehen. Wenn man anfangen würde, Clubs als Kultur-Start-ups zu verstehen, könnte bereits viel bewirken. Ich erinnere mich an Zeiten im Plastic People, wo es Ausschank nur bis eins geben durfte, obwohl die Musik bis vier Uhr lief. Wie soll ein Clubbetreiber so Geld verdienen? Das ist doch bizarr, wenn die Gäste ab eins nur noch Wasser aus dem Hahn trinken dürfen.

Ich habe mich ehrlich gesagt in Londoner Clubs auch nie sonderlich frei gefühlt. Überall Security, die aufpassen, dass man nicht zu zweit auf Toilette geht, das strikte Rauchverbot, Überwachungskameras überall …

Den Betreibern wird kaum eine Alternative gelassen, weil die Strafen so drakonisch sind, wenn doch irgendwas passieren sollte. Das hat man bei der Fabric erst erlebt. Leute sprechen über Werte, aber über was für Werte reden wir hier? Irgendwelche weißen, christliche Werte, die sagen, dass man am Wochenende keinen Spaß haben darf? Ich erinnere mich an einen legendären Laden hier in East London, in dem viel Jungle, Drum-and-Bass und Garage lief. Heute sind da ein Café und ein Yoga-Studio.

Man könnte meinen, das sei gesünder …

Nun ja. Aber es war ein toller Laden mit einer großartigen Stimmung und es waren jeden Abend mindestens 50 Drogendealer auf dem Dancefloor. Aber es gab deshalb nie Probleme und der Laden hatte jeden Tag geöffnet. Und ich finde auch wichtig, dass es Orte gibt, die unter der Woche offen haben. Fabric und andere Läden haben nur am Wochenende auf. Aber wer geht schon am Wochenende aus? Das sind City People: Banker, Leute, die in Agenturen oder Firmen arbeiten, die am Wochenende ihre Sau bei einem möglichst mainstreamigen Line-up rauslassen wollen. Musiker aber sind in Nischen unterwegs, sie arbeiten unter der Woche bis in den späten Abend und können unter der Woche heute nirgendwo mehr hin. Dabei kann das so schön sein, auch unter der Woche nach getaner Arbeit einfach mal für ein paar Stunden tanzen zu gehen. Wer Musik liebt, will jeden Abend die Möglichkeit haben, mit anderen Leuten Musik zu hören und zu erleben. Gerade Musiker. London ist zur Zeit so ärgerlich, ein einziges Trauerspiel, du machst dir keine Vorstellung.