Bassdrums in BeirutÜber einen DJ-Trip im Libanon

16.2.2017 • Gesellschaft – Reportage: Ji-Hun Kim, Fotos: Susann Massute, Ji-Hun Kim

Es ist nicht nur eine der ältesten Fragen der Menschheit überhaupt, sondern auch eine, die ob der zahllosen Krisenherde weltweit immer weiter an unsere wohl behüteten Breitengrade heranrückt. Gibt es ein Leben jenseits des Chaos, der politischen Verstrickungen, der religiösen Differenzen, des Krieges und der Zerstörung? Feiern im Nahen Osten gilt vielen als das Nonplusultra. Ein Tanz auf dem Vulkan des Ungewissen, hier ist der Hedonismus stärker als jede kugelsichere Weste. Das-Filter-Redakteur Ji-Hun Kim spielte kürzlich in Beirut ein DJ-Set. Der Libanon hat reichlich Krieg hinter sich, wirklich zur Ruhe gekommen ist das Land bis heute nicht. Und doch hat sich in den vergangenen Jahren so etwas wie Normalität entwickelt. Zumindest für die, die Regeln beachten und – noch wichtiger – es sich leisten können. In Beirut wird nicht aus Langeweile gefeiert, es wird das Leben selbst gefeiert. Man lebt in Demut vor dem Glück des Lebens. Damit machen die jungen Menschen der Stadt exemplarisch vor, wie wir mit unser immer komplexer werdenden Welt umgehen können.

Libanon kannte ich bis dato nur durch einen guten Schulfreund. Sein Vater Libanese, seine Mutter Tschechin. Multinationale Kindheit im Ruhrgebiet. Er brachte oft gelbe Kaugummis der Marke Chiclets mit auf den Schulhof, behauptete stolz, das seien die besten der Welt. Arabisch hat er selber nicht gelernt, auch wenn es sein Vater sich immer gewünscht hätte. Dennoch meinte er immer stolz: „Das Libanesische gilt als das höchste Arabisch.“ Aber was weiß man hier schon von diesem Land? Wie es gewesen sein muss, als ab den 70ern 25 Jahre lang ein Bürgerkrieg herrschte, von dem die Menschen heute noch immer nicht wissen, wer an was Schuld trägt und Hunderttausende in die Flucht trieb. Auch den Vater meines Schulfreundes.

Spricht man von der Hauptstadt Beirut, wo die meisten der vier Millionen Libanesen leben (weitere zwei Millionen sollen in den vergangenen Jahren als Flüchtlinge vornehmlich aus Syrien in das Land dazu gekommen sein), ist man mit den blühenden Vergleichen nicht sparsam: „Paris des Orients“, „die Schweiz des Mittleren Ostens“, „das einzige wirklich europäische Land der Region“. Und wie es mit Vergleichen und Klischees ist: Einiges mag stimmen, vieles trifft den Kern nur wie eine Wasserpistole einen Atombunker. Als ich meine Bank anrufe, um meine Karte für libanesische Geldautomaten freischalten zu lassen, meint der Call-Center-Bankberater nur: „Soll ich ihr Tageslimit auch gleich runtersetzen? Libanon ist ja nun kein Land, wo man eben so hinreist …“

Papa Sven

Offenbar gibt es in Beirut einige Leute, denen die Musik gefällt, die ich mit meinem House-Projekt Kim Brown mache. Also wurden mein Kompagnon Julian und ich eingeladen, dort aufzulegen und für vier Tage Teil dieser faszinierenden Stadt zu sein. Man ist dankbar und zugleich aufgeregt. Prinzipiell lese ich mir vor einer Reise Schnellwissen im Internet an. Was ist die Geschichte? Was sollte man unbedingt gesehen haben? Vor Wikipedia sitzend, verstehe ich nur Bahnhof. Zu wenig Kontext. Kurz vor Abflug nach Beirut bleiben also nur die Erinnerung an den dünnen 90er-Jahre-Geschmack der Fruchtkaugummis vom Schulhof, das Wissen um libanesische Spezialitäten, die in Kreuzberg als billiges Fastfood serviert werden und sonst nur viele kurze, irgendwie verhältnisbefreite Schnipsel und Kommentare von Freunden wie: „Beirut ist zu 50 Prozent christlich.“ „In Beirut werden die besten Partys der Welt gefeiert.“ „Beirut ist das bessere Tel Aviv!“ Ich war noch nie in Tel Aviv.

Landung in Beirut. Fünf Grad. Es ist eindeutig kälter als erwartet. Bei der Einreise fallen mir die Kathete-Ankathete-Augenbrauen der jungen Zollbeamtin auf. Global kompatibler Jenner-Kardashian-Style, dahinter eine gefälschte Vuitton. Es dauert eine Weile, zwei schwere Stempel, dann wünscht sie mir einen schönen Aufenthalt. Am Ausgang erwartet uns Bashad. Ein junger, studierter Mann mit Fünftagebart und schwarzer, viereckiger Ray-Ban-Brille, Anfang 20. Er könnte aber auch 29 sein. In seinem Citroën bringt er uns Richtung Hotel, das im Stadtteil Badaro liegt. Er kümmert sich um die Bookings des Clubs The Grand Factory. DJs holen er und seine Kollegen jedes Wochenende vom Flughafen ab. Kürzlich noch Sven Väth, den er liebevoll wie viele hier auch „Papa Sven“ nennt. Dazwischen Trance-Legende Sasha. Nächste Woche Stephan Bodzin. Jedes Wochenende. DJ-Jetset. Nächster Stopp Beirut.

Universal Soldier

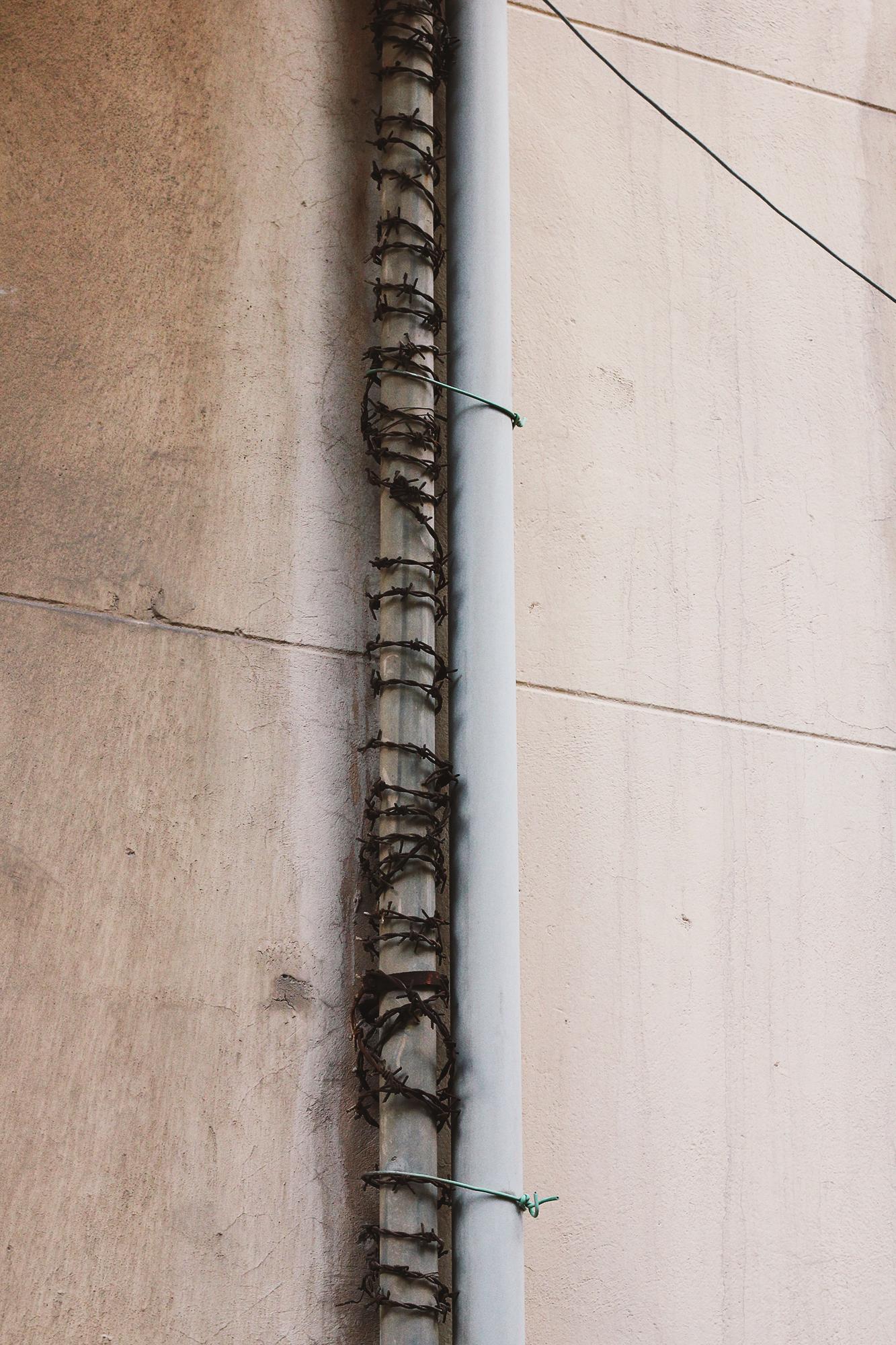

Als wir den Flughafen im stickigen Verkehr Richtung Stadt verlassen, befindet sich auf der rechten Seite ein großer Checkpoint. Eine ummauerte Stadt in der Stadt. „Dort sitzen die Hisbollah“, erklärt Bashad, „sie haben hier einen eigenen Stadtteil und kontrollieren genau, wer reinfährt. Da muss man aufpassen. Ich kenne einige, die haben hier versehentlich die falsche Abzweigung Richtung Checkpoint genommen … Man sollte nur hin, wenn man wirklich muss. Nachts hat man da kategorisch nichts verloren. Zur Zeit engagieren sie sich vor allem im Kampf gegen den IS.“ Soldaten, zahlreiche Checkpoints, Panzer vor Botschaften. Libanon gilt eigentlich als ein friedliches Land. Aber man sieht hier nur zu gut, dass es unterschiedliche Formen des Friedens gibt. Hier ist der Frieden einer, der erst durch militärische Präsenz und strenge Sicherheitsvorkehrungen bewerkstelligt werden kann. Ein latent unruhiger und einschüchternder Frieden. Irgendwie will ich was Kluges zur Hisbollah sagen, aber mein Kopf versagt mir, auch nur irgendwas in Worte zu fassen. Die Idee erstickt im Hals: Was hab ich denn eine Ahnung? Ich stöhne – erschüttert von meinem Nichtwissen. In Südkorea habe ich immer wieder mal Soldaten gesehen. Gerade an der Grenze zu Nordkorea tauchen sie immer wieder auf. Am Brüsseler Flughafen sah ich kurz nach dem Attentat im März 2016 zahlreiche, hochmodern ausgerüstete Soldaten. Hier in Beirut prägen sie mit mindestens genauso vielen Polizisten aber das Stadtbild, wie ich es zuvor noch nicht gesehen habe. Bashad aber quatscht mit jedem von ihnen. Autofenster runter: „Alles klar? Wie ist der Verkehr?“ „Ist gerade viel auf den Straßen los?“ Später auch: „Weißt du, wie lange das Museum geöffnet hat?“ „Die sind alle cool“, erklärt er lächelnd, „die Soldaten haben in der Stadt ein besseres Image als die Polizei.“ Ich frage mich, ob ich mich in meinem Leben je mit einem Soldaten im Dienst unterhalten habe. Ich glaube nicht. Nein, ich weiß es.

Wie die meisten anderen Beiruter ist Bashad dreisprachig aufgewachsen. Neben Arabisch sprechen die allermeisten perfekt Französisch (Anfang des 20. Jahrhunderts kolonialisierte Frankreich das Land, 1943 wurde der Libanon unabhängig) und Englisch. Wenn er telefoniert, erklingt ein vertraut-unvertrauter Sprachmix. Immer wieder tauchen französische und englische Vokabeln im sonoren, aber unverständlichen Arabisch auf. Wie beim Radiohören, wenn man kurz die richtige Frequenz getroffen hat und danach wieder verliert. Das Sprachtalent der Libanesen ist beeindruckend. Wir passieren eine belebte Kreuzung. In der Mitte steht ein übermenschlich großer, laminierter Ausdruck eines Handyfotos mit einem jungen Mann drauf. „Der Mann kommt aus dem Viertel hier und war mit anderen Libanesen unter den Opfern des Club-Attentats in Istanbul zu Neujahr“, erklärt Bashad. Ein ungesehener, bildstarker Umgang mit dem Terror. In Badaro, am Hotel angekommen, wieder Sicherheitskontrolle. Ein bogenförmiger Metalldetektor wie am Flughafen und ein Blick in die Taschen. Routine. Als an einem anderen Abend eine Tüte mit reichlich Bier, Wein und Snacks inspiziert wurde, die wir kauften, um nicht so viel Geld an der Minibar auszugeben – alles gut. „Have a nice evening!“ Badaro ist ein christlicher Stadtteil. Bis zum Ende des Aufenthalts werden wir hauptsächlich mit Christen zu tun haben.

Grundsatzfragen

Zusammen gehen wir in das wunderschöne Bistro Onno. Die französischen Einflüsse sind unverkennbar und der hohe Qualitätsanspruch des Interieurs findet sich auch in den Speisen wieder. Neben libanesischen Klassikern, unter anderem natürlich Hummus in einer noch nie gegessenen Klasse, gibt es armenische Spezialitäten. Einige kennt man auch von der türkischen Küche. Aber in Badaro und anderen christlichen Bezirken Beiruts gilt die kulinarische Loyalität eher dem christlichen Armenien als der islamisch geprägten Türkei. Ich werde feststellen, dass es in der diversen und komplexen Stadtgemeinschaft immer wieder um solch feine Distinktionen geht. Gerade beim Essen, das eigentlich in jedem Land so viel über die Menschen verrät. Hier ist jeder Bezirk von einer religiösen Community geprägt. Das ist ziemlich frickelig. Bei Wikipedia heißt es: Es gibt im Libanon 18 anerkannte Religionsgemeinschaften, die größten davon sind maronitische Christen, schiitische und sunnitische Muslime. Daneben gibt es Drusen, rum-orthodoxe Christen, melkitische griechisch-katholische Christen, armenisch-apostolische Christen, alawitische Muslime, armenisch-katholische Christen und protestantische Christen sowie koptische Christen und wenige Juden. Es gibt also streng orthodoxe Christen, die sich nicht so gut mit liberaleren Katholiken verstehen. Die einen glauben, in der Region als einzige noch die wahre Fahne für das mittlerweile fast verdrängte Christentum hochzuhalten. Den anderen ist es egaler. Die Muslime machen ohnehin ein anderes Ding. Und mit Israel haben viele generell ein Problem. Das macht sich insofern bemerkbar, als ein DJ wie Dixon auch mal 18 Stunden am Flughafen festsitzt, weil ein israelischer Stempel in seinem Reisepass zu finden ist.

Oder auch in der kultischen Grundsatzfrage, wer das Hummus, die samtene Kichererbsenpaste mit Sesam, Knoblauch und Zitrone erfunden hat. Die Libanesen beanspruchen die Erfindung für sich. Irgendwann aber hätte Israel plötzlich mit dem touristischen Hummus-Marketing begonnen, was im Libanon gar nicht so gut ankam. Prompt wurde in Beirut der größte Hummus-Teller der Welt angerichtet. Verifiziert vom Guinness-Buch der Rekorde. Danach war dann erstmal Ruhe im Karton. Man lacht in Beirut über so etwas. Man meint es scherzhaft, wenn man über den Hummus-Disput mit Israel spricht. Aber oft sind Satire und Ironie die eigentlichen Wahrheiten, sagen sie doch viel über Befindlichkeiten aus. Dennoch: Die Esskultur in Beirut ist wahnsinnig gut. Jedes Essen ein Fest. Seit der Rückkehr habe ich in Berlin keinen Hummus mehr angerührt.

Es stößt ein Freund von Bashad hinzu. Ein zackiger Typ, Jungunternehmer im Digital Marketing. Aufgeregt zeigt er sein Handy. Zwei Blocks weiter warf das schlechte Wetter gerade einen Baukran um, der unter anderem einige Luxus-Autos unter sich begrub. Ein zerstörter Porsche 911 ist in dem iPhone-Video zu sehen und auch ein BMW M2. Der Letztere sei von einem Freund, der aber gerade Ski fahre (ja, das kann man im Libanon gut) und man könne ihn nicht erreichen. Er wirkt beunruhigt. Später stellt sich heraus, es war doch nicht seins. Bashads Freund erzählt interessante Geschichten. Sein Vater leitet eines der bekanntesten Musik-Studios im Land. Das Wohnzimmer der größten Schlager- und Popstars des Landes. Promis würden ein- und ausgehen, beste Technik vor Ort. Aber er berichtet auch von den Stromproblemen in der Stadt. Seit dem Bürgerkrieg gibt es kein solide vom Staat verlegtes Stromnetz. Ausfälle gibt es immer wieder. Kabelverläufe über den Straßen sehen aus wie Dreadlocks. Auch im modernen Design-Hotel gehen regelmäßig das Licht und die Klimaanlage aus und wieder an. Daher behilft man sich mit einer Art Sekundär-Strom: Die Mafia vertreibt im großen Stil Notstromaggregate und Generatoren, damit Musikstudios, Clubs, Kinos und andere stromintensive Gewerbe verlässlich mit Elektrizität versorgt werden können. Parallelwirtschaft. Strom als geduldete Schwarzmarktware, das staatliche Netz sei einfach nicht zuverlässig genug. Alleine für das Musikstudio seines Vaters käme so eine zusätzliche monatliche Stromrechnung von 1.300 Dollar zusammen.

Es ist eigentlich immer das Andere, das zuerst auffällt, wenn man neu in einer Stadt ist. Die radikalen architektonischen Kontraste zwischen alten, von Panzergranaten und Einschusslöchern lädierten und porösen Häusern und supermodernen, teils wirklich anspruchsvollen Hochbauten, die improvisiert aneinander gereiht wirken wie ADHS-Kinder auf einem Grundschulklassenfoto. Es fällt auf, dass man im Laufe der Tage kein einziges Fahrrad auf der Straße gesehen hat. Dass die Bürgersteine ziemlich schmal sind und oft einfach aufhören. Dass es keinen richtigen öffentlichen Nahverkehr gibt. Dass Beirut eine Autostadt ist, infrastrukturell eine andere Welt. Die Vorstellung, morgens das Hotel zu verlassen, ein Tagesticket für die U-Bahn zu ziehen und die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, funktioniert in der libanesischen Hauptstadt nicht. Man könnte zudem versehentlich in ein „falsches“ Viertel gelangen. Und während in Europa über autofreie Innenstädte, autonome Hyperloop-Flotten und Uber-Drohnen nachgedacht wird, dürften hier auch noch in 20 Jahren hauptsächlich Autos fahren. Mit Benzin. Ziemlich sicher. Es wäre auch absurd, E-Autos mit Strom zu tanken, der wiederum aus Benzin hergestellt wird. Es herrscht ein betörend rauschender Verkehr, Ampeln sind maximal Handlungsorientierungen. Es wird permanent gehupt, als handle es sich um interpretierbare Sprachkommunikation. Aber es fließt, funktioniert irgendwie dann doch. Der Verkehr übt eine ganz eigene Faszination aus. Wäre Europa eine Murmelbahn, ist Beirut ein Bienenschwarm.

So anders und weit weg die Stadt tagsüber erscheint, so vertraut wirkt sie am Abend. Wir gehen ins Kissproof, eine brummende Bar in Badaro. Die Kacheln im Inneren erinnern an die Pariser Metro. Es läuft lauter Acid Jazz, Pop, man trinkt artisanale, mit Chili infusionierte Koriander-Tequila-Drinks, isst saftige Street-Food-Chicken-Sandwiches. Überall unfassbar gut aussehende Menschen. Es könnte Brooklyn sein, Stockholm, London Hackney, Neukölln. Die Globalisierung macht gerade die Welt der Hipster-Elite immer wieder erstaunlich klein. Wie das Nachtleben vor 15 Jahren hier ausgesehen haben muss, als internationale Stil-Codes noch nicht so eindeutig waren? Bei uns sitzt Georges, Anfang 30. Er arbeitet ebenfalls für The Grand Factory und managt den Abend, an dem wir spielen werden. Ein charmanter, gewitzter Typ mit kurzem, welligem, dunkelbraunen Haar, dem man auch teure Designer-Anzüge abkaufen würde. Er nippt an seinem gezapften Bier: „Hier kümmert sich um die Uhrzeit keiner mehr drum, wer hier welche Religion hat. Und auch bei uns im Club gibt es beim Reinkommen eigentlich nur eine Regel: Männer müssen in Frauenbegleitung kommen. Keine Männergruppen.“ Eine anscheinend weltweit für gut befundene Methode, um die Arschlochquote in einem Club möglichst niedrig zu halten.

Dabei ist es immer leicht, als latent arroganter Wessi Besuchsorte mit der Heimat zu vergleichen. „Guck mal, die Bars sehen aus wie bei uns“ oder wenn man denkt, dass jeder Club sowieso nur eine schlechte Kopie der Panoramabar sein kann. Aber im Sommer 2006 war hier noch Krieg. Zu einer Zeit, als in Deutschland happy Party und Deutschtümelei angesagt waren, starben im Zweiten Libanonkrieg, der im Juli und August 34 Tage herrschte, über 1.400 libanesische Zivilisten. 2005 wurde der damalige Ministerpräsident Rafiq al-Hariri bei einem Sprengstoffanschlag mitten in Beirut umgebracht. 22 weitere Menschen starben. Ein Trauma für das Land. Wer es gewesen ist, weiß man immer noch nicht. Heute steht unweit der zentralen Moschee ein riesiger Gedenkplatz für al-Hariri und die anderen Opfer. Wer 2017 in Beirut in eine Bar geht oder feiert, macht das nicht nur aus Langeweile. Es wird das Leben selbst gefeiert. Man lebt in Demut vor dem Glück des Lebens. Die smarte, junge Machergeneration in Beirut lebt auf diese Weise aber auch den Anschluss an den Westen. An Europa, Nordamerika, eine Welt, in der Frauen und Männer gleichberechtigter sind, in der Kreativität ein Berufsleben ausfüllen kann. Eine Gesellschaft, in der Homosexualität ausgelebt werden kann (wenn auch in Beirut nur in legalen Grauzonen). Die Metropole ist ein strahlender Anziehungspunkt vieler junger Menschen aus den umliegenden arabischen Ländern, denen es wichtig ist, ihre eigene Individualität zu entdecken. An dem Punkt sind sich Beirut und Berlin wohl doch wieder gar nicht so unähnlich.

Die Fabrik

Nächster Abend: DJ-Dinner im schicken Restaurant Enab im Kreativviertel Mar Mikhael. Miss Kittin aus Frankreich ist da, die heute in der Grand Factory den Mainfloor bespielen wird. Dann das venezolanische Duo Fur Coat, das kurzfristig für einen anderen neuen Club in der Stadt gebucht wurde. Leute aus dem Netzwerk. Unter anderem Wassim, einer der Betreiber des Clubs (insgesamt sind es sieben oder acht) und selber auch Musiker. Seine Rockband „Who Killed Bruce Lee“ spielt diesen Frühling eine ausgedehnte Tour durch Deutschland und Europa. Er lernt gerade fleißig Deutsch. Ein weiterer Partner des Clubs, Jade, ist ebenfalls DJ und Musiker und betreibt zudem mit Berliner Partnern die bekannten Riverside Studios in Kreuzberg. DJ sind irgendwie alle. Ich finde das gut. Das ist dank des Internets gelebte Mediendemokratie. Echte internationale Netzwerke mit Musik als dem verbindenden Element. Miss Kittin berichtet von einem brenzligen Zwischenfall, den sie mit einem dubiosen Festival-Veranstalter in Marseille hatte. Sonst viel Raunen ob der leckeren Mezze und dem heißen, frisch aus dem Ofen kommenden Pita-Brot. Georges kokett: „Dieses Brot ist mein einziges Laster, aber auch mein Untergang.“ Sergio von Fur Coat: „Klar, wir sind hier auch nur so kurzfristig hin, weil wir wussten, dass es im Enab Abendessen gibt.“ Das bringt Lacher und Sympathiepunkte bei den Gastgebern. Essen verbindet eben doch. Gute DJ-Konversationsschule.

Der Club The Grand Factory befindet sich unweit des Hafens in einer alten Papierfabrik. Ein nachts sonst verlassenes Industriegebiet. Ein schwerer Lastenaufzug fährt die Gäste hoch. Wenn danach die Tür geöffnet wird, kommt man sich wie in einer Clubszene in einem Hollywoodfilm vor. Ein riesiger Mainfloor, starkes Licht, bretternde Bassdrums, toller Blick über die Stadt. Lange Haare wehen in gefühlter Zeitlupe am Gesicht vorbei. Überall hängen Pflanzen von der Decke. Ein sensationelles Layout, eine Location, die selbst das übersättigte Berlin enorm bereichern würde. Ich rede kurz mit Miss Kittin. Sie hat Lampenfieber: „Ich mach das schon so lang, aber bin vor jedem Set noch immer so aufgeregt.“ Das sei ein gutes Zeichen, meine ich nur zu ihr und gehe rüber in den zweiten Dancefloor, der von allen nur der Backroom genannt wird. Es ruft auch für uns die Arbeit. Der Floor ist dunkel, mit viel weniger Licht als nebenan, fast finster, es ist gesteckt voll. Es scheint so gewollt. Wenn man schon keine Smartphones verbieten kann oder will, dann macht man halt das Licht aus, so dass keiner auf die Idee kommt, Videos zu drehen. Gäste, die auf die Idee kommen, den Blitz anzuschalten, bekommen umgehend eine Rüge von der Security.

Die Emphase, mit der hier Musik zelebriert wird, ist umwerfend. Es gibt keine trolligen Antihaltungen, wie man sie sonst von schlecht gelaunten Decksharks oder Besserwisser-DJs kennt. Für einen DJ ist es immer ein gutes Zeichen, wenn die Leute bis an die letzte Reihe an der Bar tanzen. Hier machen sie es durchgängig. Es kommt einem unwirklich vor. Aber es herrscht auch ein feines Gefühl für die Musik. Die Ausraster in Beirut klingen anders, herzlicher als die brunftigen „Jawoll“-Rufe der brandenburgischen Brustpumper. Es ist für diese Stunden eine perfekte Welt. Ein Kosmos mit einer positiven, aber auch kritischen, krassen Energie. Wer, wenn nicht wir? Dieser Moment hier ist so stark, ihr könnt uns alle mal, meint man den Floor in den Beiruter Nachthimmel brüllen zu hören. Langsamer Fadeout.

Am Tag der Rückreise hängen nicht nur das exzessive Feiern, sondern auch die Nachrichten nach. Trump hat so eben den Travel Ban verkündet. BBC, CNN, Al Jazeera – alle Sender debattieren fast hysterisch über das unmenschliche Dekret. Der Blick auf die News-Weltkarte macht wieder deutlich, dass der Libanon mittendrin ist. Syrien ist keine drei Autostunden entfernt. Wie stabil kann da so ein kleines Land wie dieses sein? Wir passieren unendlich viele Kontrollen. Alle Flüge nach Damaskus sind gecancelt. Kurz zuvor habe ich auf meinem Telefon noch einen Artikel im New Yorker gelesen, in dem es um Exit-Strategien von Silicon-Valley-Milliardären geht, die sich zombiesichere Bunker bauen oder Ländereien in Neuseeland erwerben, um im Falle einer anstehenden Superkatastrophe wohlbehalten überleben zu können. Der Newsticker: China bereitet sich auf Krieg vor. Die USA auch. Ungewisse Zeiten stehen bevor und es könnte gut sein, dass auch das Leben in Europa in Zukunft weniger von einem Einheitsgedanken geprägt sein wird, sondern viel mehr durch Ausgrenzung, Isolation, Segregation. Wir gegen die anderen, untereinander vertraut man sich ja auch nicht mehr. Gleichzeitig frage ich mich: Vielleicht lebt Beirut schon vor, was bei uns eine denkbare Zukunft sein könnte? In einer zerstrittenen Krisenregion zu leben und dennoch dabei nicht zu verlernen, was es heißt zu leben, zu genießen, zu feiern, die Menschlichkeit zu zelebrieren und zu tanzen. Die Eindrücke sind wirr, vielschichtig, schwierig einzusortieren. Es könnte Tage dauern, das zu verarbeiten. Zuhause im Bett liegend denke ich: Vielleicht sollte ich mal einen Text darüber schreiben.