Fragmente einer GroßstadtRecht auf Anonymität

30.3.2016 • Leben & Stil – Illustration & Text: Kristina Wedel

Ob das Leben in der Großstadt gut für uns ist, mag strittig sein. Manchen Expertenmeinungen zufolge ist die Mischung aus räumlicher Enge, Isolation und dem Gefühl der Machtlosigkeit äußerst gefährlich in Bezug auf die mentale und physische Gesundheit eines Großstadtbewohners.

Fest steht jedenfalls: Anonym bleiben hier die meisten von uns. Wer nicht gerade Heike Makatsch oder Clemens Schick (das sind die einzigen Promis, die mir in Berlin bisher mal über den Weg gelaufen sind) heißt, bleibt auch über die Stadtteile Prenzlauer Berg und Neukölln hinaus unerkannt und uninteressant. Und selbst wenn, kommt wohl nicht viel mehr als kurzes Starren und beschämtes Wiederwegsehen – so jedenfalls mein Verhalten bei solchen Begegnungen. Ebenso wenig fallen hier Frauen mit Kopftüchern, Männer mit dunkler Haut, Hunde mit selbst gestrickten Pullovern oder Kinder mit Chia-Frucht-Smoothies auf. Ich empfinde das als äußert angenehm und befreiend.

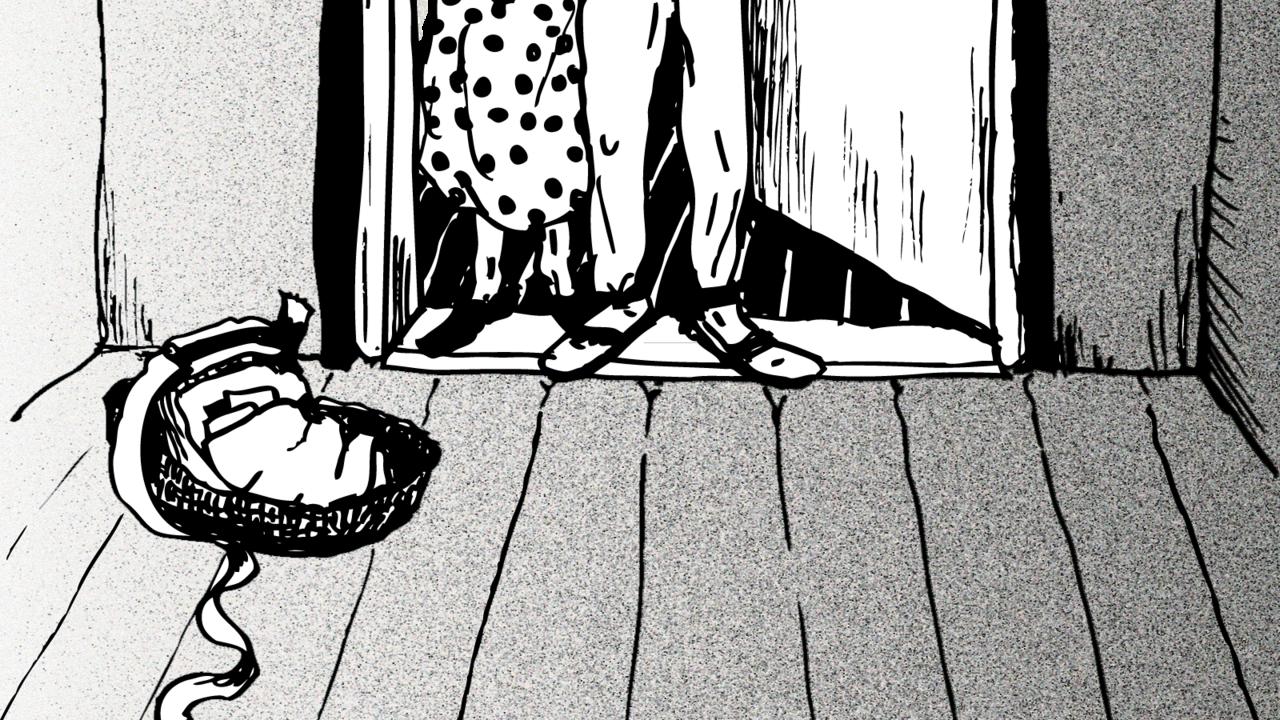

Nun scheint es aber Menschen zu geben, die mit dieser Anonymität einfach nicht klar kommen. Als ich kürzlich am Moritzplatz auf die U-Bahn wartete, bekam ich mit, wie ein Mann an den Gleisen mehrere Fremde ansprach, um nach etwas Geld zu fragen. Seine einleitenden Worte waren jedesmal: „Entschuldigung, darf ich fragen, wo du herkommst?“ Dann gab er noch bevor sein Gegenüber antworten konnte, seinen Tip ab. Mal lag er damit richtig, mal nicht. Spätestens nach seinem näherem Eingehen auf die etwaige Nationalität wandten sich die Angesprochenen genervt von ihm ab, wünschten ihm bestenfalls noch einen schönen Abend und warteten sehnsüchtig darauf, dass er weiterging.

Die Stimmung an der U-Bahn-Station war irgendwie aufgeladen. Da kam er zu mir. „Guten Abend. Darf ich fragen, woher du kommst? England, richtig?!“ – „Warum?“ – „Na, es interessiert mich einfach.“ – „Ich komme aus Deutschland.“ – „Nein, nein, das glaube ich dir nicht. Deine Gesichtszüge sehen nicht deutsch aus, eher englisch oder vielleicht etwas östlich, russisch.“ – „Das mag ja sein, aber ich bin Deutsche. Hier geboren, meine Vorfahren auch. Aber wieso spielt das denn eine Rolle?“ – „Nein, nein! Hier tun immer alle so multikulti und dann leugnen sie ihre Herkunft. Da kann man doch wenigstens mal ehrlich sein und die Wahrheit sagen! Alles immer so weltoffen hier. Wieso bist du denn nicht ehrlich?!“ Ich machte ihm klar, dass ich kein Interesse an dieser Art von Diskussion hatte, wünschte ihm noch einen schönen Abend und bat ihn, zu gehen. Kopfschüttelnd ging er zum nächsten Wartenden. So ging das weiter.

Sein Bettel-Becher, den er vor sich hertrug, blieb dabei leer. Ob er das Sammeln nur vorgab, um den Leuten auf seine Weise den Kopf zu waschen? Oder seine Wut loszuwerden? Sich bemerkbar zu machen, um nicht in der anonymen Multikulti-Masse untergehen zu müssen? Oder er dachte einfach, es gelinge ihm besser, Geld einzutreiben, wenn er einen persönlichen Draht zu den Menschen aufbaute – für jeden richtigen Tipp eine Münze. Wir Wartenden an der Station waren uns nun alle gegenseitig etwas weniger anonym. Die ähnlichen Reaktionen auf seine Fragen machten uns irgendwie zu Verbündeten. Wir kamen wohl fast alle woanders her, hatten andere Jobs, andere Interessen – wir respektierten uns gegenseitig, ohne etwas übereinander zu wissen. Eigentlich waren wir uns aber alle so ziemlich egal.

Wir sind es hier gewohnt, uns nicht zu kennen. Der Umgang mit der Anonymität wurde uns entweder schon in die Wiege gelegt oder wir haben ihn uns beim Umzug in die Großstadt selbst antrainiert. Natürlich ist es nicht verboten, mal quer zu schießen und diesen Zustand zu durchbrechen, ein gewisser Reiz mag davon ausgehen. Aber mit dem Leben in der deutschen Großstadt haben wir irgendwie eine Art Gesellschaftsvertrag unterzeichnet. Wohnen wir hier, willigen wir ein, unsere fremden Mitmenschen in ihrer anonymen Blase in Ruhe zu lassen, solange jeder seine eigene Blase nicht verlässt. Ob das nun schön ist oder gesund, sei dahingestellt. Und sollten wir irgendwann alle Google Glasses tragen, muss ich die Blasen-Theorie sowieso überdenken.

Kristina Wedel ist freie Illustratorin und lebt in Berlin-Neukölln. Wo andere ihre Smartphones mit nie wieder angesehenen Fotos füllen, hält sie ihren Stift – vorzugsweise einen einfachen, schwarzen Muji-Pen – bereit und zeichnet jene Eigenarten des urbanen Alltags, die sich nicht so leicht ablichten lassen. Für Das Filter erzählt sie jeden zweiten Mittwoch die Geschichten hinter ihren Bildern.